Il colesterolo può salire anche se si mangia bene: alcuni fattori poco noti lo influenzano a sorpresa.

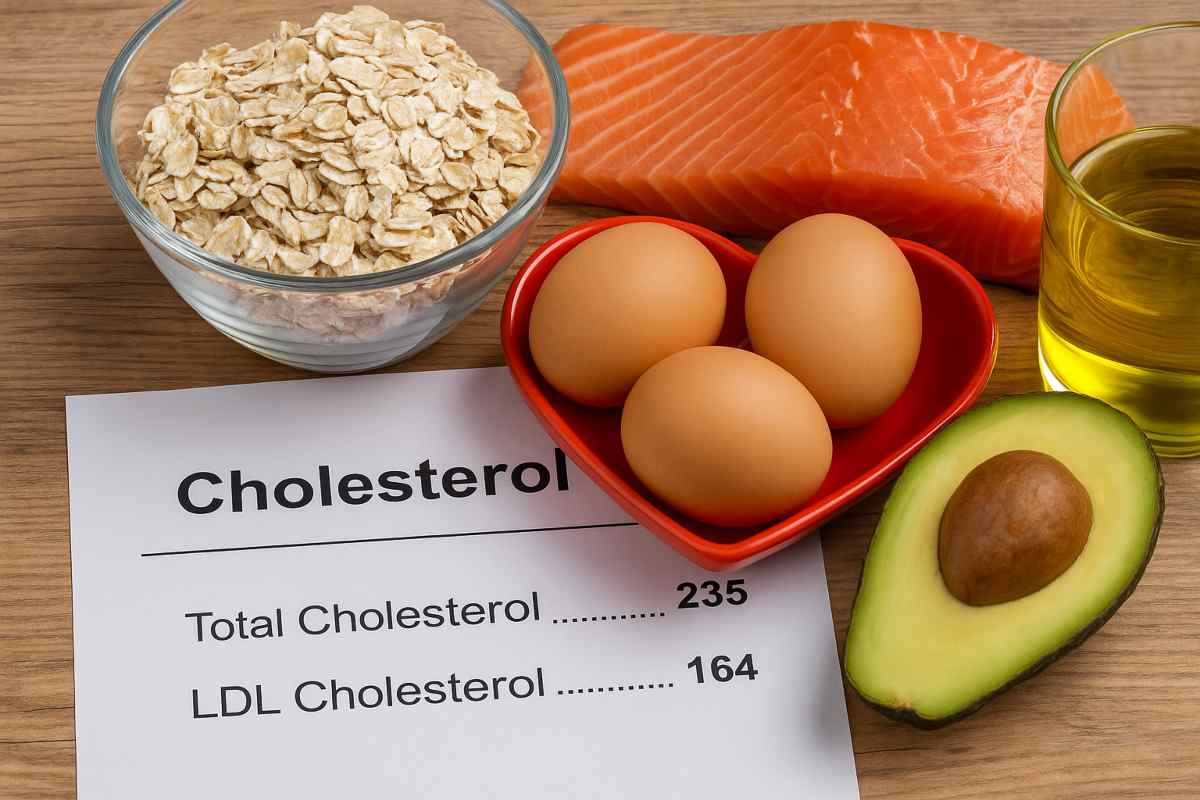

Al Policlinico di Milano, i dati del primo semestre 2025 hanno confermato una tendenza già osservata negli anni precedenti: sempre più pazienti con colesterolo alto dichiarano di seguire un’alimentazione corretta, povera di grassi saturi e zuccheri. Un paradosso apparente, che però trova spiegazioni chiare nella ricerca clinica. Le analisi, infatti, mostrano che i valori di colesterolo LDL possono aumentare anche in assenza di abitudini alimentari scorrette, per via di meccanismi che coinvolgono la genetica, gli ormoni, il metabolismo e persino lo stress cronico. Comprendere perché accade, e quali segnali osservare, è fondamentale per intervenire con terapie mirate, senza limitarsi solo alla dieta.

Quando il corpo produce troppo colesterolo da solo

Molti non sanno che il colesterolo non arriva soltanto da ciò che si mangia: l’organismo ne produce circa il 75%, soprattutto a livello epatico. In alcune persone, questo processo di sintesi interna è più attivo del normale, per ragioni che non dipendono dalla dieta. Un esempio frequente è l’ipercolesterolemia familiare, una condizione genetica che altera i recettori del fegato responsabili della rimozione del colesterolo “cattivo” dal sangue. Il risultato è che i valori restano alti anche con un’alimentazione impeccabile.

Chi ha casi in famiglia di infarti o ictus in età precoce dovrebbe effettuare controlli regolari anche in giovane età, già dai 20 anni. Lo stesso vale per chi, pur facendo sport e mangiando in modo sano, presenta valori LDL superiori a 160 mg/dL. Le linee guida europee indicano che in questi casi la dieta, da sola, non basta: può servire una terapia farmacologica come le statine o gli inibitori PCSK9, sotto stretto controllo medico.

Altri fattori interni che influenzano la produzione di colesterolo sono gli ormoni tiroidei e quelli sessuali. L’ipotiroidismo, per esempio, rallenta il metabolismo e spesso porta a un aumento dei trigliceridi e del colesterolo totale. Anche la menopausa, con il calo degli estrogeni, può alterare i livelli lipidici, soprattutto se si associano aumento di peso e riduzione dell’attività fisica. Non a caso, le donne over 50 sono tra le categorie più esposte.

I comportamenti quotidiani che alterano i valori senza far rumore

Ci sono abitudini che non sembrano dannose a prima vista, ma che influenzano il profilo lipidico nel sangue in modo subdolo. Dormire poco, ad esempio, interferisce con la regolazione degli ormoni coinvolti nella sintesi del colesterolo. Lo stesso vale per chi soffre di stress cronico, perché il cortisolo – l’ormone dello stress – stimola la produzione endogena di colesterolo da parte del fegato.

Un altro elemento da considerare è l’abuso di integratori proteici o di alcuni regimi alimentari iperproteici, molto diffusi tra chi pratica sport. Nonostante l’assenza di zuccheri, queste diete possono portare a un aumento dei grassi nel sangue, specie se non bilanciate da un’attività fisica realmente intensa.

Anche alcuni farmaci di uso comune possono interferire. Gli anticoncezionali orali, i betabloccanti, i diuretici tiazidici e certi antinfiammatori modificano l’equilibrio tra colesterolo “buono” HDL e quello LDL. Per questo è essenziale monitorare i valori con esami periodici, soprattutto in pazienti che assumono terapie croniche.

Infine, attenzione alle bevande alcoliche: anche se assunte con moderazione, possono contribuire a innalzare i livelli di trigliceridi, che a loro volta aumentano il rischio cardiovascolare quando associati a colesterolo alto.

Chi nota valori fuori norma, pur senza comportamenti a rischio evidenti, dovrebbe chiedere al medico un pannello lipidico completo e, se serve, indagini ormonali e genetiche. Ridurre il colesterolo non significa soltanto evitare salumi o burro, ma comprendere come il corpo lo gestisce e cosa lo influenza davvero.